Олег ГАНУЩЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

ВГАВМ

Клетчатка играет особую роль в рубцовом пищеварении жвачных. От обеспеченности коров этим углеводом зависит их здоровье, продуктивность и качество молока. Поэтому необходимо тщательно балансировать рационы по содержанию клетчатки, а значит, правильно рассчитывать ее оптимальный уровень в кормосмеси.

Сырая клетчатка

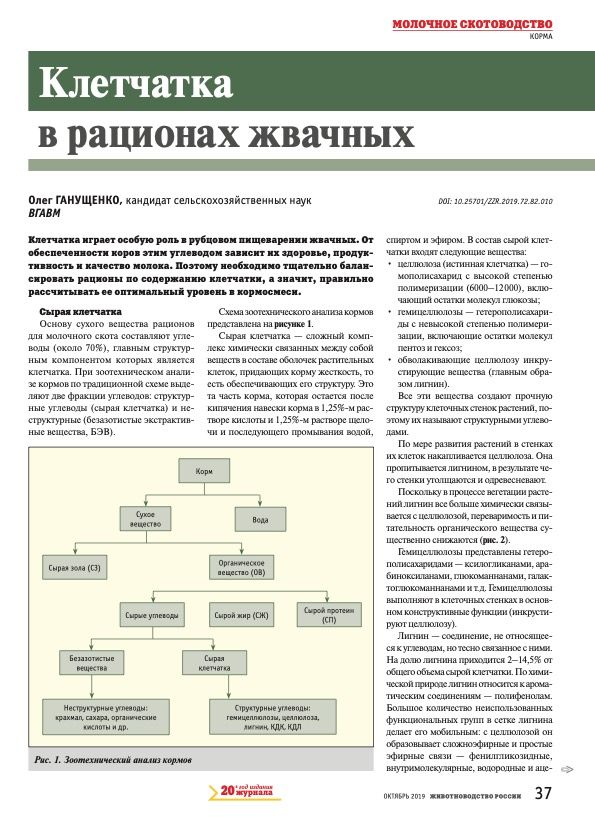

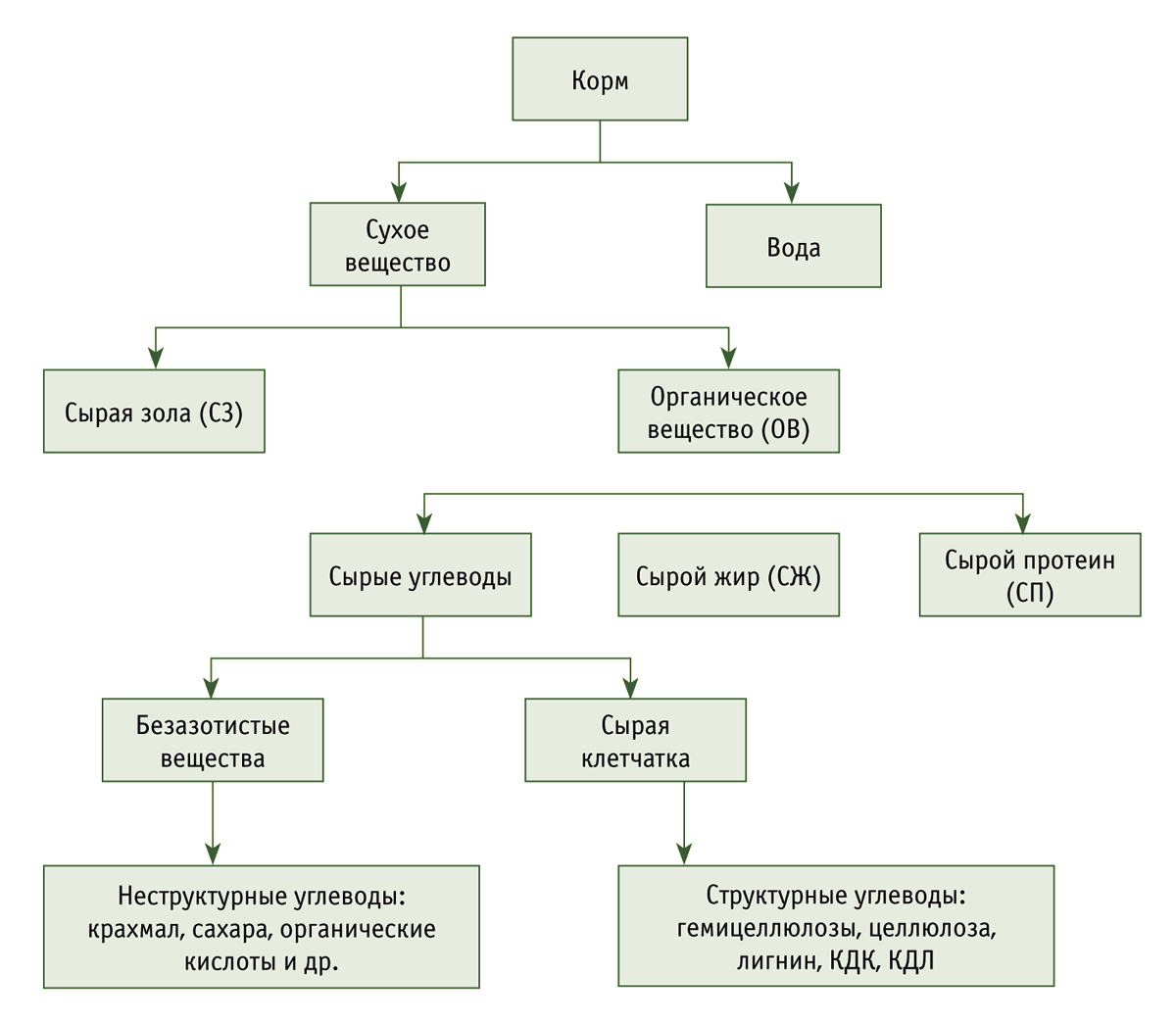

Основу сухого вещества рационов для молочного скота составляют углеводы (около 70%), главным структурным компонентом которых является клетчатка. При зоотехническом анализе кормов по традиционной схеме выделяют две фракции углеводов: структурные углеводы (сырая клетчатка) и неструктурные (безазотистые экстрактивные вещества, БЭВ).

Схема зоотехнического анализа кормов представлена на рисунке 1.

Сырая клетчатка — сложный комплекс химически связанных между собой веществ в составе оболочек растительных клеток, придающих корму жесткость, то есть обеспечивающих его структуру. Это та часть корма, которая остается после кипячения навески корма в 1,25%-м растворе кислоты и 1,25%-м растворе щелочи и последующего промывания водой, спиртом и эфиром. В состав сырой клетчатки входят следующие вещества:

- целлюлоза (истинная клетчатка) — гомополисахарид с высокой степенью полимеризации (6000–12 000), включающий остатки молекул глюкозы;

- гемицеллюлозы — гетерополисахариды с невысокой степенью полимеризации, включающие остатки молекул пентоз и гексоз;

- обволакивающие целлюлозу инкрустирующие вещества (главным образом лигнин).

Все эти вещества создают прочную структуру клеточных стенок растений, поэтому их называют структурными углеводами.

По мере развития растений в стенках их клеток накапливается целлюлоза. Она пропитывается лигнином, в результате чего стенки утолщаются и одревесневают.

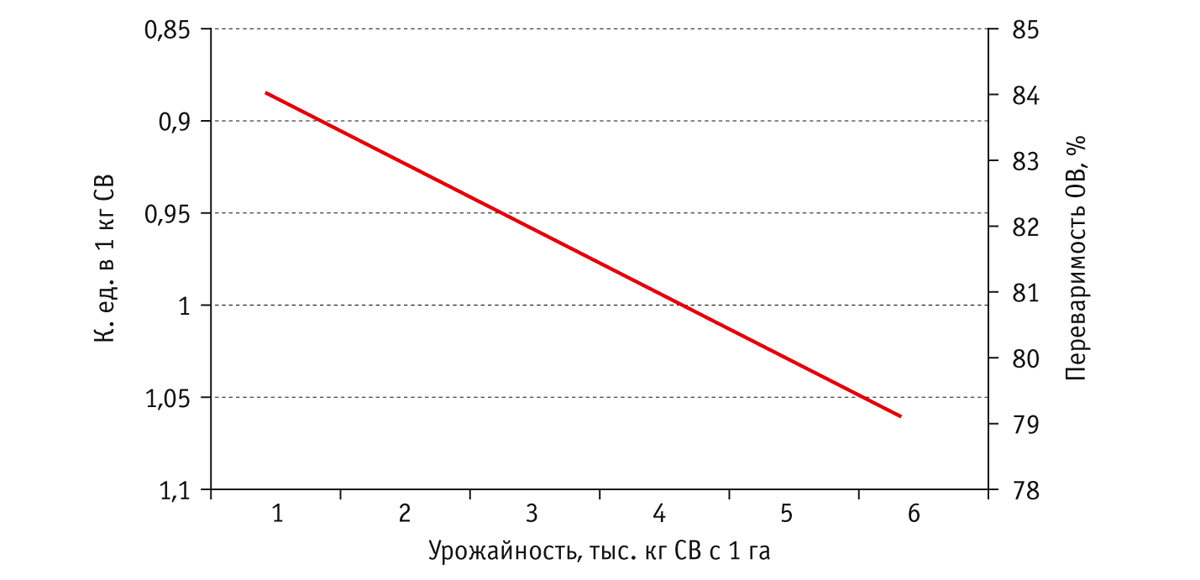

Поскольку в процессе вегетации растений лигнин все больше химически связывается с целлюлозой, переваримость и питательность органического вещества существенно снижаются (рис. 2).

Гемицеллюлозы представлены гетерополисахаридами — ксилогликанами, арабиноксиланами, глюкоманнанами, галактоглюкоманнанами и т. д. Гемицеллюлозы выполняют в клеточных стенках в основном конструктивные функции (инкрустируют целлюлозу).

Лигнин — соединение, не относящееся к углеводам, но тесно связанное с ними. На долю лигнина приходится 2–14,5% от общего объема сырой клетчатки. По химической природе лигнин относится к ароматическим соединениям — полифенолам. Большое количество неиспользованных функциональных групп в сетке лигнина делает его мобильным: с целлюлозой он образовывает сложноэфирные и простые эфирные связи — фенилгликозидные, внутримолекулярные, водородные и ацетальные. По мере старения растений число этих связей неизбежно возрастает, а значит, переваримость и питательность сухого вещества снижается (см. рис. 2).

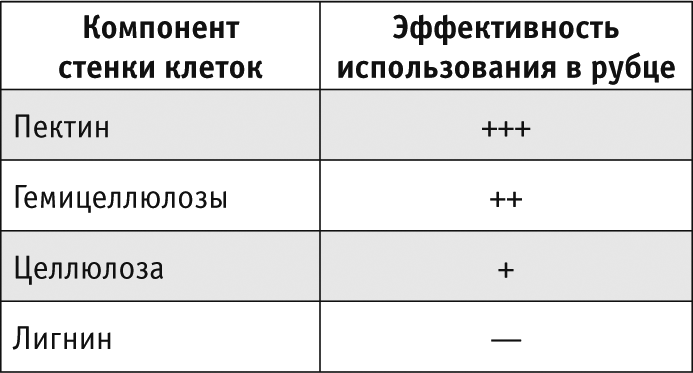

Пектин (пектиновые вещества) — полисахарид, состоящий главным образом из остатков альфа-D-галактуроновой кислоты. Пектин присутствует в клеточной стенке и в межклеточном веществе некоторых зрелых фруктов и овощей. В естественных кормах он содержится обычно в небольшом количестве, а в продуктах переработки (свекловичном жоме, соевом шроте) и некоторых видах многолетних бобовых трав — в значительном.

Несмотря на то что пектин входит в состав клеточной стенки и межклеточного вещества (склеивает клетки), его не относят к сырой клетчатке и структурным углеводам, так как он полностью удаляется из фракции сырой клетчатки. Скорость расщепления и эффективность использования пектина в рубце очень высокие (табл. 1).

Под действием растворов кислоты, щелочи, эфира и спирта (метод определения содержания сырой клетчатки по Геннебергу и Штоману) значительная часть гемицеллюлоз, не связанная химически целлюлоза, а также свободный лигнин клеточной стенки растворяются, фильтруются и учитываются как БЭВ. Растворы кислоты и щелочи могут удалять из фракции сырой клетчатки до 60% целлюлозы, около 80% гемицеллюлоз и 10–95% лигнина (Рядчиков В.Г., 2012). Поэтому истинное содержание БЭВ завышается, а доля структурных углеводов занижается.

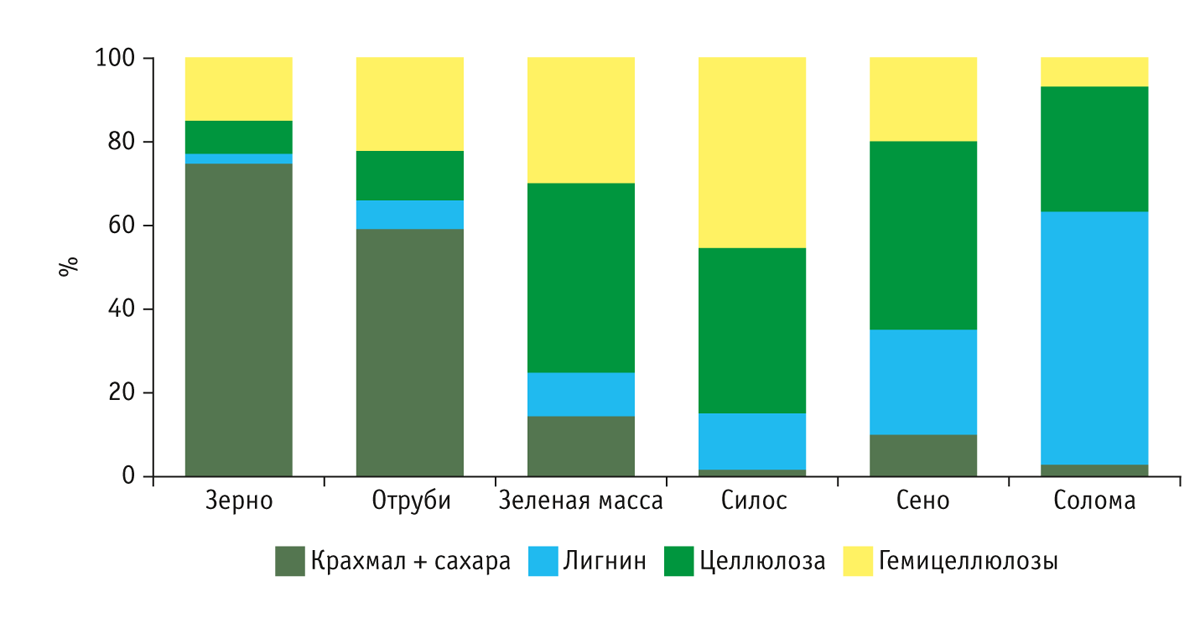

В соломе содержится 40–45% сырой клетчатки, в сене — 30–35%, а в зерне и корнеклубнеплодах — 0,4–2%. Чем больше клетчатки, тем ниже питательность корма (например, питательность соломы — 0,2–0,3 к. ед). В кормах животного происхождения клетчатки нет.

В молодых злаковых и бобовых травах на долю сырой клетчатки приходится 14–16% от общего количества сухого вещества, а после цветения трав ее уровень возрастает до 34–35%. Вот почему очень важно заготавливать травяные корма в оптимальные сроки вегетации растений: многолетние злаковые травы — в фазу трубкования, бобовые — в фазу бутонизации.

Соотношение между компонентами структурных углеводов, так же как сумма крахмала и сахаров, заметно варьирует в зависимости от вида корма (рис. 3).

Наиболее эффективно переваривают клетчатку жвачные. При потреблении объемистых кормов у них оптимизируется пищеварение, нормализуется перистальтика преджелудков, повышается выделение слюны, активизируется работа пищеварительных желез и улучшается формирование каловых масс.

Для коров клетчатка служит источником энергии. Под воздействием ферментов целлобиазы и целлюлазы, вырабатываемых микрофлорой рубца, клетчатка расщепляется до моносахаридов. При дальнейшем их сбраживании образуются летучие жирные кислоты — уксусная, масляная и пропионовая (около 70% от потребности животного). При этом доля уксусной кислоты, необходимой для синтеза жира молока, составляет 65–70% от общего количества кислот. Кроме того, клетчатка играет роль протектора, связывая токсины, тяжелые металлы и радионуклиды.

Недостаток сырой клетчатки

При дефиците сырой клетчатки в рационах (концентрация 16–18% и ниже, общее содержание — 2,4 кг и меньше) у коров возникает расстройство преджелудочного пищеварения, ухудшается продуктивность и качество молока (падает его жирность). У животных развивается лактатный ацидоз и комплекс сопутствующих патологий — ламинит, абсцесс печени и т. д., а кроме того, снижается воспроизводительная способность.

При скармливании жвачным кормов, бедных клетчаткой, у них резко уменьшается выработка слюны. Известно, что слюна обладает щелочными свойствами (рН 8–8,3). Вследствие закисления рубцовой жидкости при нехватке слюны угнетается жизнедеятельность «капризной» полезной микрофлоры, расщепляющей клетчатку, а значит, ухудшается образование уксусной кислоты. По этой причине резко снижается жирность молока.

Снижение жирности молока (до 2,9–2,8%) наиболее часто происходит при резком переводе коров со стойлового содержания на пастбищное, когда богатые клетчаткой грубые корма заменяют молодой травой с низким уровнем сырой клетчатки в СВ.

Избыток сырой клетчатки

При избытке сырой клетчатки уменьшается концентрация энергии в СВ корма, ухудшается его переваримость, что ведет к спаду молочной продуктивности. По данным исследований, при увеличении содержания сырой клетчатки в СВ объемистых кормов на 1% переваримость органического вещества рациона снижается в среднем на 0,9%, а потребление сухого вещества — на 0,33 кг.

Основная причина избытка сырой клетчатки в рационах для коров — заготовка кормов (силоса, сенажа и сена) из перестоявших трав, убранных в фазу цветения и позже (табл. 2).

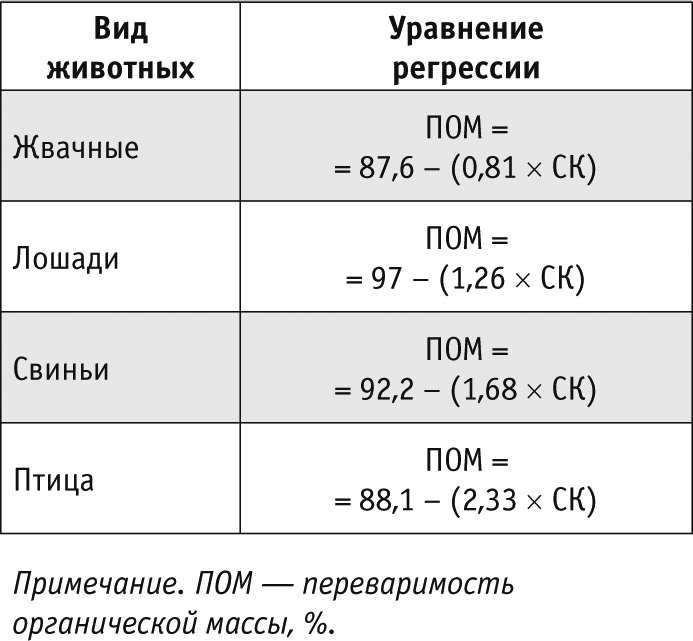

Для определения переваримости корма (с учетом содержания сырой клетчатки в сухом веществе) в организме жвачных и моногастричных животных немецкие ученые разработали уравнения регрессии (табл. 3).

При переваримости основного корма на уровне 65% от коровы можно получить около 8 кг молока в сутки. Если переваримость составляет 70 или 75%, среднесуточная продуктивность животных достигает соответственно 15 или 22 кг молока.

Оптимальная концентрация сырой клетчатки в рационах для коров средней продуктивности должна варьировать от 22 до 24% от общего количества СВ, а в кормосмесях для высокопродуктивных животных — от 16 до 20%. Установлено, что превышение в рационах для высокоудойных коров уровня сырой клетчатки всего на 1% сверх порогового значения 22% равнозначно потере 1 кг молока в сутки.

Система детергентного анализа

Безазотистые экстрактивные вещества — это хорошо усвояемые, легкодоступные питательные компоненты (быстрорасщепляемые углеводы — сахара, крахмал, инулин, фруктозаны и др.), являющиеся быстрым поставщиком энергии для микроорганизмов преджелудков жвачных. БЭВ содержатся в растительных клетках (например, в плазме) и представляют собой неструктурную часть углеводов.

В 1963 г. Питер Ван Соест (США) предложил новую систему детергентного анализа, позволяющую достаточно точно определять уровень как структурных, так и неструктурных углеводов в корме. Согласно концепции детергентной клетчатки, все структурные углеводы стенок растительных клеток кормов (целлюлозу, гемицеллюлозы, а также лигнин) относят к фракции нейтрально-детергентной клетчатки (НДК), часть НДК за вычетом легко перевариваемой в рубце гемицеллюлозы — труднопереваривамые структурные углеводы (целлюлозу и лигнин) — к фракции кислотно-детергентной клетчатки (КДК), крахмал, сахара, а также другие хорошо усвояемые, легкодоступные питательные элементы — к фракции быстрорасщепляемых неструктурных углеводов.

Уровень НДК обратно пропорционален уровню потребления сухого вещества корма, а концентрация КДК — уровню его переваримости.

Нейтрально-детергентная клетчатка

НДК — это остаток (целлюлоза, гемицеллюлозы и лигнин) после обработки (экстракции) навески корма кипящим нейтральным раствором детергентов — натрия лаурилсульфата и этилендиаминотетрауксусной кислоты. После обработки корма из него удаляются хорошо усвояемые вещества — протеин, легкорастворимые сахара, крахмал, жиры, пектины и органические кислоты. При зоотехническом анализе зерновых кормов из них предварительно удаляют крахмал при помощи амилазы. Обычно концентрация НДК в кормах примерно в два раза превышает количество сырой клетчатки в сухом веществе рациона (Рядчиков В.Г., 2012).

Переваримость НДК обусловлена ее химическим составом, то есть соотношением целлюлозы, гемицеллюлоз и лигнина. Поэтому корма с одинаковым содержанием НДК не всегда характеризуются одинаковой энергетической ценностью. К тому же некоторые виды кормов или рационов с высокой концентрацией НДК могут характеризоваться более высокой энергетической ценностью, чем корма и рационы с низким уровнем НДК.

Чем меньше содержание НДК в корме, тем лучше его поедаемость. Потребление коровами сухого вещества рациона рассчитывают по уравнению регрессии:

ПСВ = (120 : НДК) × ЖМ,

где ПСВ — потребление сухого вещества, кг на голову в сутки; ЖМ — живая масса, ц.

Избыток НДК отрицательно сказывается на потреблении СВ корма, но этот показатель не снизится, если рацион будет сбалансирован по обменной энергии в СВ (например, путем использования высокоэнергетических кормовых добавок).

Благодаря оптимизации количества НДК в рационах улучшается здоровье коров за счет поддержания на нормальном уровне рН рубца, обеспечения необходимой его моторики и достаточного выделения обладающей щелочными свойствами слюны. Отмечено, что в соломе и сене концентрация НДК в СВ максимальная, в сенаже, силаже, силосе и траве — средняя, в концентратах и корнеклубнеплодах — низкая.

Кислотно-детергентная клетчатка

КДК — это остаток после многократной промывки навески НДК кислотно-детергентным раствором слабой серной кислоты и цетилтриметиламмония бромида. В результате из НДК удаляются гемицеллюлозы и остаются два основных компонента — целлюлоза и лигнин.

Чем ниже концентрация КДК в СВ, тем выше переваримость корма в рубце. Усвояемость СВ корма в рубце (УСВ, %), количество усвоенного СВ корма в рубце (КУСВ, кг на голову в сутки), а также содержание гемицеллюлоз (ГЦ, %) и целлюлозы (Ц, %) рассчитывают по формулам:

УСВ = 88,9 – (КДК × 0,779);

КУСВ = (ПСВ × УСВ) : 100;

ГЦ = НДК – КДК;

Ц = КДК – лигнин.

В НДК и в КДК содержится незначительное количество прочно связанного с клеточными стенками растений непереваримого азота. Он не отделяется ни нейтральным, ни кислотным растворителем.

Ученые ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса провели исследования, в ходе которых определили динамику изменения содержания и переваримости разных детергентных фракций КДК, НДК и даже кислотно-детергентного лигнина в зеленой массе злаковых трав. Результаты эксперимента показали, что в растениях по мере их роста и развития уровень КДК и НДК коррелирует с концентрацией сырой клетчатки (r = 0,9) и питательностью корма (r = –0,9). Так, содержание НДК увеличивается с 49,1% в фазу выхода в трубку до 65,08% в фазу цветения при средней переваримости корма соответственно 73,2 и 60,7%. Величина КДК возрастала с 28,05% в фазу выхода в трубку до 38,02% в фазу цветения при переваримости корма 62,6 и 54,2%.

Российские специалисты установили, что между содержанием НДК и КДК существует тесная корреляция, и на основе лабораторных данных по содержанию НДК разработали уравнения регрессии для расчета уровня КДК в кукурузном силосе (КДК = –1,15 + 0,62 НДК), в сене и зеленой массе злаковых трав (КДК = 6,89 + 0,5 НДК), а также в сене и сенаже из бобовых трав (КДК = –0,73 + 0,82 НДК).

Неструктурные углеводы (НСУ)

В модифицированной (детергентной, усовершенствованной) схеме зоотехнического анализа кормов неструктурные углеводы — это расчетный показатель, который определяют в СВ кормов по формулам:

НСУ в СВ = 100 – (СП + СЖ + СЗ + НДК),

где полученный результат выражается в %;

НСУ в СВ = 1000 – (СП + СЖ + СЗ + НДК),

где полученный результат выражается в г на 1 кг СВ.

В фракцию неструктурных углеводов переходят вымываемые при экстракции образцов корма нейтральным детергентом (растворителем) вещества — крахмал, сахара, пектин и органические кислоты (в основном летучие жирные кислоты).

По специальным методикам определяют количество важнейших составляющих НСУ — крахмала, сахара и других веществ, с различной скоростью сбраживающихся в рубце с образованием летучих жирных кислот.

Следует учитывать то, что максимально быстро ферментируются сахара, а стабильный крахмал практически не расщепляется в рубце и эффективно переваривается в кишечнике жвачных животных. Оптимизация рационов по содержанию в них неструктурных углеводов позволит предотвратить развитие у коров ацидоза и других метаболических заболеваний.

Крахмал накапливается в основном в зернах (семенах), клубнях и плодах. Его концентрация в СВ варьирует от 60 до 70%. Много сахара содержится в сахарной свекле (20–22%), в СВ зеленой травы (15–18%) и различных видов сена (6–8%). В качестве специальной кормовой добавки в рационы жвачных вводят кормовую патоку, в 1 кг которой содержится 540–545 г сахара.

Показатель «НСУ» существенно ниже традиционного показателя «БЭВ», а значит, он лучше отражает состав фракции неструктурных углеводов. Их концентрация в корме зависит от вида растительного сырья и способов его переработки.

Различия между кормами обусловлены содержанием в них крахмала, сахаров, пектина и жирных кислот. Например, в соответствии с нормами кормления, применяемыми в США (NRC, 2001), максимальный уровень НСУ в рационах для дойных и сухостойных коров должен составлять соответственно 36–44 и 20–35% от общего количества СВ.

Республика Беларусь