Профилактика острого послеродового эндометрита

В. Скориков

Prevention of acute postnatal endometritis

V. Skorikov

Тематический выпуск «Молочное и мясное скотоводство» 2020

•

Ветеринария

• DOI:

10.25701/ZZR.2019.60.25.001

Ключевые слова:

острый послеродовой эндометрит у коров,

бычьи рекомбинантные α- и γ-интерфероны,

простагландин F2α,

эстрофан

ИД «Животноводство»

animal@zzr.ru

Москва,

Хорошевское шоссе, 32 А, оф. 8

+7 901 578-71-29

8 800 551-73-54

О том, что в Тульской области делают для поддержки аграриев и развития отрасли, рассказывает заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области Алексей Стёпин.

Читать статью

Послеродовой парез (гипокальциемия) у коров наносит хозяйствам значительный экономический ущерб из‑за необходимости высоких затрат на терапию, не исключающую выбытие продуктивных животных.

Читать статью

Улучшение продуктивных показателей и сокращение углеродного следа — главные аргументы в пользу использования микроэлементов в органической форме в кормлении бройлеров.

Читать статью

Другие статьи

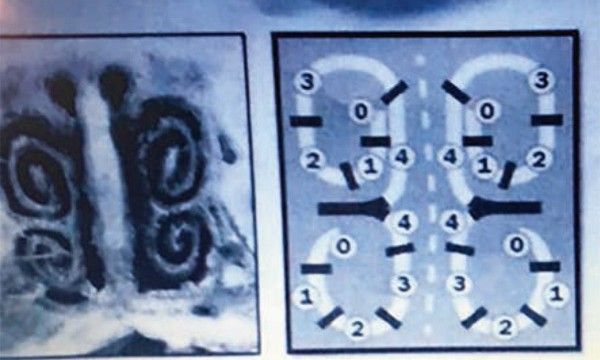

Диагностика супоросности у свиноматок

Применение точных и быстрых методов диагностики дает возможность сократить количество дней бесплодия и минимизировать экономические убытки, обусловленные содержанием холостых свиноматок.

«Превакс — ветеринарный препарат нового поколения»

Генеральный директор компании «ДельтаБиоТех» Рудольф Хмеленко рассказывает о преимуществах препарата Превакс и результатах его применения в хозяйствах.

Ящур: профилактика и меры борьбы

Своевременная диагностика ящура, изучение выделенных изолятов, срочное изготовление вакцин с использованием новых штаммов и их оперативное применение в неблагополучных зонах позволяют эффективно ликвидировать очаги заболевания.

Бусерелин и D-клопростенол для синхронизации репродуктивного цикла

Программа «Овсинх», предполагающая применение препаратов на основе Бусерелина (Бусол) и D-клопростенола (Галапан), позволяет успешно контролировать воспроизводительную функцию коров.

Особенности применения вакцины Куболак®

Чтобы предотвратить клостридиоз у жвачных животных и сформировать у молодняка крепкий иммунитет против этого заболевания, ветеринарный врач, технический директор компании Vetia Animal Health (компания Zendal Group) Хавьер Маркос рекомендует использовать вакцину Куболак® производства компании Phibro

Профилактика инфекционного атрофического ринита

Специалисты компании «Ветпром» рекомендуют применять вакцину Рини Пиг для предотвращения вспышек инфекционного атрофического ринита на свинокомплексах.

На пастбище — без стресса

ООО «НВЦ Агроветзащита» представляет инсектицидные средства для скота — комплексный препарат Монизен Форте, инсектицидные ушные бирки и растворы Флайблок.

Профилактика заболеваний копытец

Грамотное содержание животных, физио¬логически необходимый моцион, своевременная профилактика и лечение конечностей — непременное условие поддержания здоровья и сохранения высокой продуктивности крупного рогатого скота.

Эпидемическая (эпизоотическая) диарея свиней

Профилактика эпидемической (эпизоотической) диареи свиней заключается в обязательном серомониторинге импортного поголовья и спермы, ограничении ввоза кормов и продуктов убоя из неблагополучных по ЭДС хозяйств, соблюдении требований по кормлению животных и проведении дезинфекции, дератизации и дезинс

Профилактика и лечение колибактериоза

Применение вакцины Пулвак® E. coli при выращивании кур промышленного стада позволяет повысить сохранность поголовья на 5,9%, увеличить продуктивность несушек на 9,3% и уменьшить расход корма на 7,3%.

Сувакцин® PRRS MLV — иммунизация свиней с первых дней жизни

Новая вакцина Сувакцин® PRRS MLV, созданная специалистами компании Zoetis, позволяет иммунизировать поросят против РРСС с первого дня жизни.

Новый препарат МАСТИБЛОК® гель при маститах у коров

Исходя из полученных учеными данных, доказано, что использование препарата МАСТИБЛОК® гель при различных формах мастита у коров приводит к улучшению состояния животных и повышению качества молока, а также способствует увеличению удоя.

Респираторные заболевания свиней

Препарат Драксин производства компании Zoetis предназначен для борьбы с основными возбудителями респираторных болезней у свиней. Для лечения животных достаточно одной дозы.

Эпизоотии и ветеринарные препараты

Международная промышленная академия и Национальный союз свиноводов провели II Международный ветеринарный форум по свиноводству.

Лечим паразитозы у крупного рогатого скота

Для лечения стронгилятозов желудочно-кишечного тракта у молодняка крупного рогатого скота специалисты рекомендуют применять высокоэффективный препарат Эливек производства компании LIVISTO (Invesa).